抗体に標識物質を結合させる方法

では実際にどのように抗体に標識物質を結合させるのでしょうか?

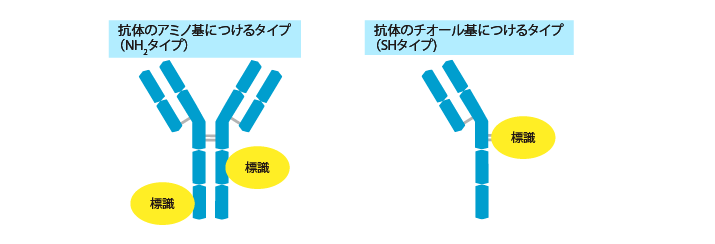

標識の方法は、標識物質を抗体のどこに結合させるかで大きく2つに分けられます。「抗体のアミノ基(NH2基)につけるタイプ(NH2タイプ)」と「抗体のチオール基(SH基)につけるタイプ(SHタイプ)」です。それぞれ異なる利点と欠点をもち、低分子の標識物質にはNH2タイプ、高分子の標識物質にはSHタイプが適しています。

標識の方法:NH2タイプ

抗体のアミノ基(NH2基)に標識をつける方法です。

抗体のアミノ基(NH2基)に標識をつける方法です。

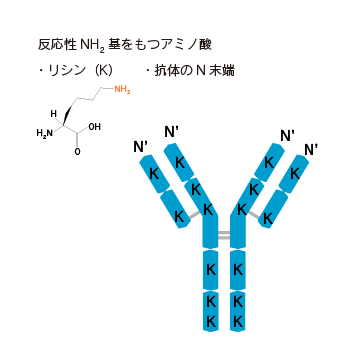

側鎖にアミノ基を持つアミノ酸は4種類(グルタミン、リシン、アルギニン、アスパラギン)ありますが、その中でも標識をつけることができるのはリシンのみです。さらにペプチド結合を形成しないN末端にあるアミノ基にも標識をつけることができます。そのため、この方法では修飾できる場所が右図のようにたくさんあります。

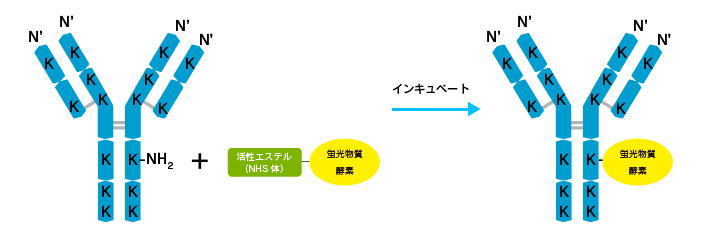

また、操作も下図に示すように簡単です。

活性エステルがついた蛍光物質や酵素を抗体と一緒にインキュベートし、抗体に標識を結合させます。活性エステルが付いた蛍光物質や酵素は数多く市販されていますので、簡単に入手できます。

利点

・簡単です。市販キットも多数あります。

・簡単です。市販キットも多数あります。

・FITCやBiotinなどの低分子はたくさん結合できるので、感度をあげることができます。

欠点

・標識しすぎると抗体活性に影響が出ます。

・標識しすぎると抗体活性に影響が出ます。

・特に、酵素やPEなどの高分子は立体障害を起こし、抗体活性を変質させることがあります。

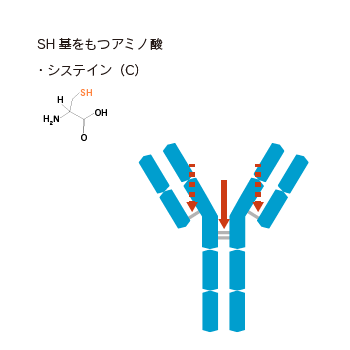

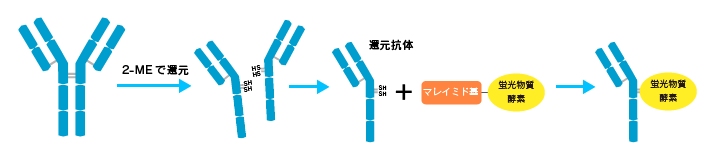

標識の方法:SHタイプ(マレイミド法)

抗体のSH基をもつアミノ酸(システイン)に標識をつける方法です(マレイミド法)。

抗体のSH基をもつアミノ酸(システイン)に標識をつける方法です(マレイミド法)。

標識できる場所は限定的で、ほとんどがヒンジ部位です。

可変領域(抗原結合部位)におけるシステインの出現頻度は低いです。

抗体を2-メルカプトエタノール(2-ME)で還元し、ヒンジ部位を切断します。還元した抗体(還元抗体)のSH基に蛍光物質もしくは酵素がついたマレイミド基を結合させます。

利点

・酵素やPEなどの高分子を標識する場合でも、抗体の抗原認識部位に対して立体障害を起こすことがありません。

欠点

・多数の蛍光物質や酵素を標識できません。

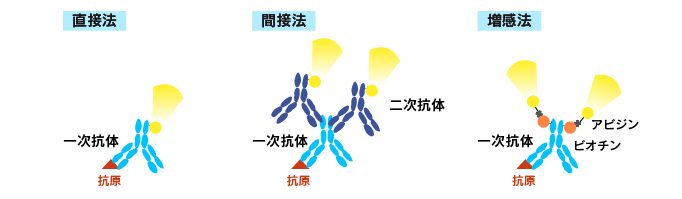

検出法

直接法

一次抗体に直接蛍光色素や酵素を標識して使用します。直接標識された一次抗体を用いると実験時間の短縮につながります。

間接法

蛍光物質や酵素を標識した二次抗体を使用して一次抗体を検出します。

増感法

一次抗体をビオチン化し、標識したアビジンで検出します(ビオチン-アビジン複合体)。

間接法と直接法の比較

| 直接法 | 間接法 | |

|---|---|---|

| 市販品 | 直接標識された一次抗体は市販品が限られています。 目的の標識抗体がない場合には、抗体を自分で直接標識する必要があります。 |

標識二次抗体は市販品が簡単に手に入ります。 まれに市販されていない標識二次抗体もあります。 |

| 実験時間 ・手間 |

二次抗体を反応させる時間と手間を省けるため、実験時間を短縮できます。 自分で標識する手間がかかる場合があります。 |

二次抗体を反応させる時間と手間がかかります。 標識二次抗体を様々な一次抗体に対して使用できます。 |

| 多重染色 | 多重染色を行う場合に、同じ動物種の抗体を使用することが可能です。 | 多重染色では、異なる動物種の一次抗体を使用する必要があります。 |

| 非特異 反応 |

二次抗体による非特異反応を回避することができます。 | 二次抗体による非特異反応が起きる場合があります。 |

| その他 | 直接標識する際に抗体の活性が失われないように注意する必要があります。 | ポリクローナル抗体を二次抗体として用いる場合、より強いシグナルを検出できます。 |

| 蛍光物質 | FITC標識抗体 PE標識抗体 Alexa Fluore®488標識抗体 Alexa Fluore®594標識抗体 Alexa Fluore®647標識抗体 |

| 酵素 | HRP標識抗体 AP標識抗体 |

| その他 |

ビオチン標識抗体 磁気ビーズ標識抗体 磁気アガロース標識抗体 アガロース標識一次抗体 |