非特異反応を軽減させる4つの方法

・標識抗体のFc部位を除去する。→Fc部位を除去して標識する方法(非特異反応の軽減例①)

・異好抗体に対する阻害抗体(HAMA Blocker等)を添加する。→非特異反応の軽減例②

・事前にサンプルに二次抗体と同じ動物種のIgGを添加する。

・ポリクローナル二次抗体は同じ動物の血清で吸着処理を行う。

<参考> 抗体を標識する方法

Fc部位を除去して標識する方法

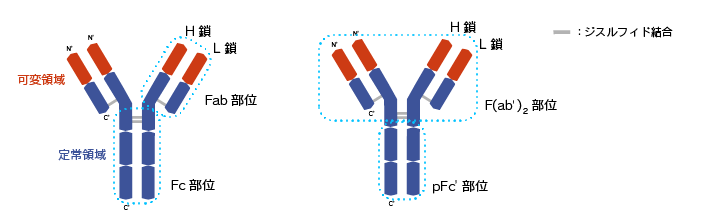

抗体のFc部位を除去してから標識する方法です。Fc部位を除去した標識抗体を二次抗体に用いれば、Fc受容体による非特異反応を減らすことができます。以下の2つの方法があり、標識物質の分子量によって使い分けます。

・ペプシン分解を行った後でSH基に標識する方法

・パパイン分解を行った後でNH2基に標識する方法

方法① ペプシン分解(SH基に標識する場合)

ペプシン分解でpFc'部位を除去し、SH基に標識する方法です。標識した分子が抗体の抗原結合サイトをブロックしないため、よく用いられる方法です。

ペプシン分解でpFc'部位を除去し、SH基に標識する方法です。標識した分子が抗体の抗原結合サイトをブロックしないため、よく用いられる方法です。

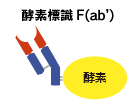

まず、ペプシン分解によってIgGのFc部位を分解し、ゲルろ過クロマトグラフィーによって、F(ab')2を分離します。

次に、分離したF(ab')2を2MEA(2-メルカプトエチルアミン)などで還元処理して、ヒンジ部位を切断し、F(ab')を得ます。F(ab')に酵素を結合させた後(SHタイプ修飾)、ゲルろ過クロマトグラフィーにて、酵素標識されたF(ab')と未反応の酵素ならびに F(ab')を分離します。

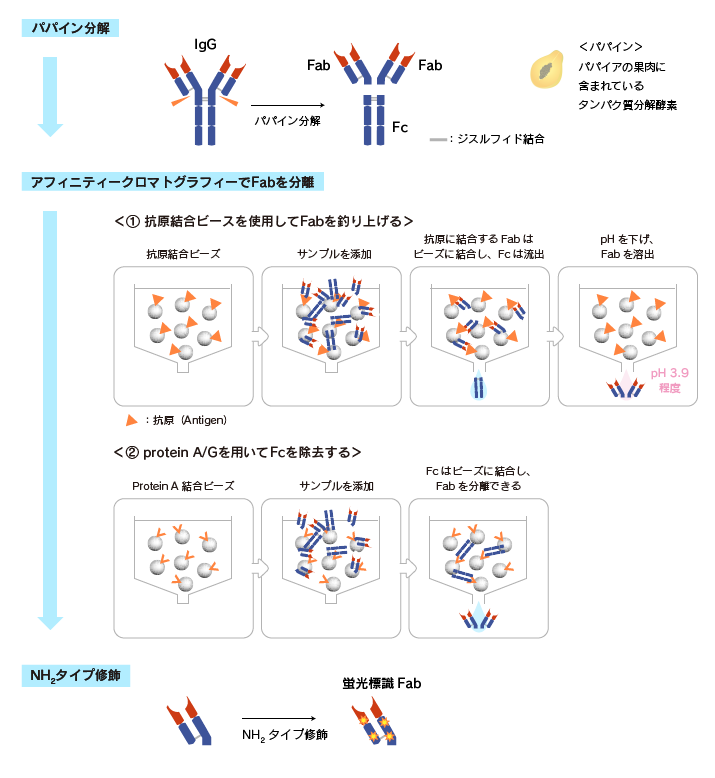

方法② パパイン分解(NH2基に標識する場合)

パパイン分解でFc部位を除去し、NH2基に標識する方法です。

パパイン分解でFc部位を除去し、NH2基に標識する方法です。

まず、パパイン分解によってIgGをFabとFcに切断し、アフィニティークロマトグラフィーによって、Fabを分離します。この時、2つの方法があります。1つは抗原結合ビーズを用いてFabを釣り上げる方法、もう1つはProtein A(もしくはProtein G)を用いてFcを除去する方法です。

次に、分離したFabに蛍光物質を結合させ(NH2タイプ修飾)、蛍光標識Fabを得ます。

非特異反応の軽減例

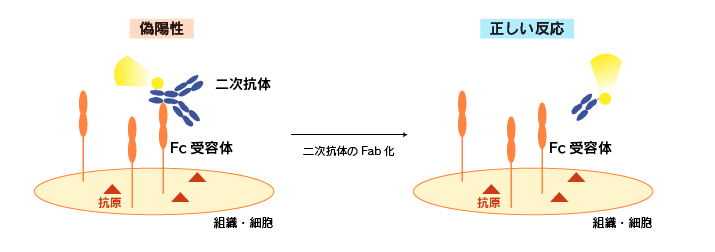

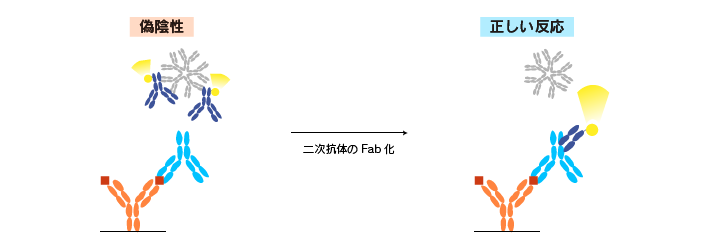

非特異反応の軽減例①

二次抗体のFc部位を除去する(Fab化)ことにより、Fc部位に結合するFc受容体が原因の偽陽性反応が軽減します。

二次抗体のFc部位を除去する(Fab化)ことにより、Fc部位特異的抗体による偽陰性反応が軽減します。

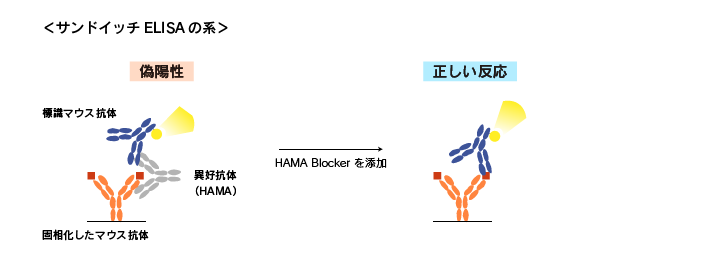

非特異反応の軽減例②

事前にサンプルに異好抗体と特異的に反応するAnti-human IgGを添加することで、(下図の場合は)異好抗体(Human anti-mouse antibody: HAMA)による偽陽性反応が軽減します。このようなブロッキング試薬を一般的にHAMA Blockerといい、試薬として市販されています。

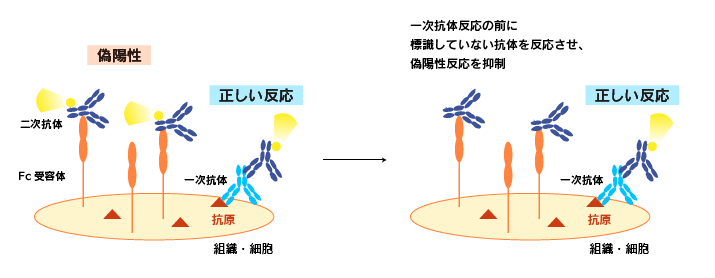

事前に二次抗体と同じ動物種のIgGを添加することで、Fc受容体による偽陽性反応も軽減します。

このようにして、非特異反応を軽減させることにより、より正確な結果を得ることができます。